作者黄培是黄熊教授的次女,退休前在国家统计局任职,高级统计师。

1922年父亲黄熊出生在香港,在教会办的香港培正学校完成了小学和中学教育,1941年高中毕业时,在抗日爱国热忱以及民族凝聚力的感召下,义无反顾地决定回内地报考国立西南联合大学。

没想到从香港到昆明求学的3000里路是那么的艰难和坎坷。因为战局混乱、路途遥远、交通不便,父亲与几名男生找了一位向导结伴而行,路线为广东、广西、贵州、云南,途经日军占领区、国民政府管辖区、地方军阀割据区、以及桂黔滇的土匪活动频繁区。其中:广东到广西河道纵横,进入云贵高原要翻越无数道绵延高山和险峻沟壑。一天,父亲一行在广西和贵州交界处乘坐小木船时,遭遇水上土匪抢劫,财物被劫掠一空,无法继续前行,只好集体返回香港。1942年父亲再次长途跋涉赴昆明赶考,被西南联大清华大学工学院录取。1946年从联大毕业后,按照政府相关规定,在浙赣铁路局施工部门实习一年,获得国民政府颁发的建筑师资格证后,北上来到北平寻找就业机会。

当时的历史背景是:抗战胜利后,北京大学复员回到故都。1946年10月,北大在四院大礼堂隆重举行了复员北平的开学典礼,此时的北大,乃在原有文学院、理学院、法学院三个学院的基础上,新增设了医学院、农学院、工学院,扩大为六个学院,三十三个学系,真正成为国内专业最齐全的综合性最高学府。并将按照校长胡适博士提出的十年规划,要把北大办成“社会科学、自然科学以及应用科学”位于世界一流的大学。其中,新增设的工学院,意在奠定工业教育之基础,培养有独立研究能力之工程师,准备在三年内建设包括机械、电机、土木、化工、建筑、矿冶、航空等高新科技的七个系科,正在国内外招贤纳士,广聚英才。

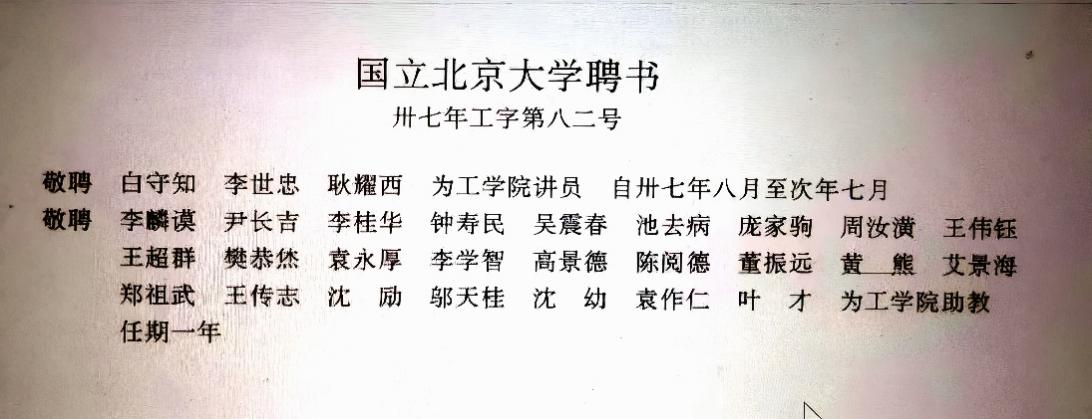

经过熟人推荐和校方面试,父亲的工科教育背景和敏而好学的求知态度得到肯定,在1947年7月14日的北京大学第45次会议上,父亲黄熊被聘为北京大学工学院助教。

父亲到北京大学报到时,工学院开课的学系仅有机械工程和电机工程,土木工程和化学工程两个学系正在筹建尚未开学,此时北大处在“学院增加、学生增加、教员亦因之增加、校舍及设备力求充实更新的‘复活新生期’”,急需有土木工程背景的专业技术人员。父亲有修建机场、铁路和架设桥梁的施工经验,报到后立即到学校秘书处工程科上班。他除了参加沙滩主校区各项基建施工任务外,还在红楼与民主广场之间的空地上,独立设计建造了一个自行车棚。那个车棚全长约为40米,有大门、有立柱和横梁,这在当年算作正规建筑,由于造型设计新颖,吸引了许多学生骑着自行车前来打卡拍照。我四舅郑克晟和五舅郑克扬,也特意从毛家湾的家中骑着自行车去拍照,我见过那张照片,舅舅告诉我说,他们身后的车棚是父亲的杰作,可惜照片现在找不到了。

1947年8月,原国立北洋大学北平部被北京大学工学院接管,学生580人转入北大工学院就读。接办伊始,百废待举,校区内的房屋建筑,包括图书馆、实验室和学生宿舍等,因年久失修,工程亦不坚固,屋顶及木料已经被腐蚀,亟需全部改建修缮,工学院成立了工程委员会,教育部下拨修缮款项20亿元。

父亲在完成沙滩红楼车棚建造工程后,立即来到西城祖家街,参加了工学院第二、三、四宿舍的修建改造工程,在修缮破旧房屋同时,为宿舍添设了卫生设备和自来水,使学生住宿条件大为改善。与此同时,父亲还担任了工学院新建教职员宿舍楼的工程监理,在工作中坚持“问题因我而止”原则,亲历亲为,风雨无阻每天到工地视察,解决施工中出现的争议与问题,确保施工项目保质、保量按期完工,父亲的优秀表现和工作能力得到工学院和学校的好评。

1948年秋,工学院土木工程学系(简称土木系)正式开学,父亲投入到全新的教学科研中。土木系是工学院范围最广、课程最繁多的一个系。二年级侧重工程学基本训练,如制图、测坑、静力学、动力学、材料力学、应用力学,也读一些外系的课,如热机学、机动学,还有测量实习及铁路曲线实习。三年级的课程有结构、铁路工程、公路工程、水文、水力学、给水工程、钢筋混凝土、电工等。四年级的课程比较专门,分铁路、高等结构、市政工程及水利工程四组,共同必修的有污水地基、房屋建筑等,高等材料力学、土壤力学则为选修课,作高深研究之用,以满足国家未来工程科学的发展方向。

土木系开学后,父亲成为了“双肩挑”教师。第一项工作,他作为工学院土木系助教,在德高望重的金涛教授指导下,从事建筑结构方面的教学科研。那时北大给每位助教都安排一位教授进行一对一的培养和指导。金涛教授1909年考取了首届庚子赔款奖学金赴美国留学,获康奈尔大学土木工程学士,1912年毕业回国后从事铁路工程建设,抗战胜利后转向教育,相继在北洋工学院和北大工学院任教,著作甚丰,是建筑结构学权威,主讲高等结构及设计。金教授传道授业,解惑答疑,使父亲后来的专业强项也是建筑结构。父亲还带领学生进行过土木工程实验,为使学生达到“学即使用”的教学目的,曾经教学生如何浇筑混凝土,还用剩余的水泥做了两个各重30斤的类似举重杠铃的水泥墩子,中间设计了窟窿眼便于钢筋杆插入,课后学生们就用“水泥杠铃”进行胸大肌和手臂力量的训练。第二项工作,他作为工学院首任院长马大猷教授的科学秘书,负责到图书馆搜集资料,将图书、期刊和文献中的美英最前沿科技信息分门别类整理出来,以便教学研究用。马大猷院长1936年毕业于北京大学,1940年在美国哈佛大学取得博士学位后归国,在西南联大任教授,北大复员后创建了工学院并任院长,尤其重视基础理论建设和学科发展方向。二战结束后,美英等工业国家的科学技术发展开始腾飞,马院长在教学和学术研究中,需要一名潜精研思和英语基础好的年青教师做助手,父亲工科专业的理论学识和实践经验,以及英语表达能力和写作能力得到马院长的赏识,被聘为院长科学秘书。在马院长的指导下,父亲将国际最前沿科技信息应用到讲课中的习惯保留了一辈子,即使在非正常年代,他也坚持订阅英美原版科技资料,将搜集到的国外最新建筑材料发展趋势和建筑施工技术等信息应用到教学中,以至于许多中青年教师都去听他的课。

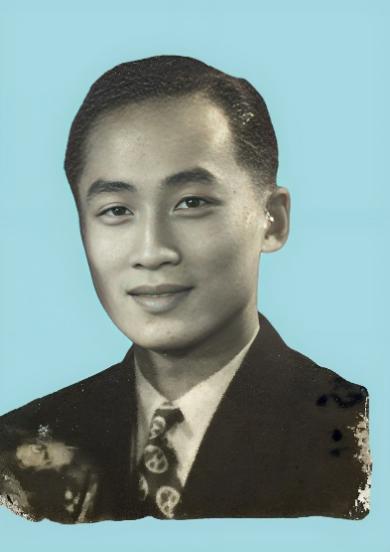

1948年黄熊在北大工学院的照片

1948年国立北京大学聘书(民国三十七年工字第82号)

我四舅和五舅曾经给我们讲过一些工学院的花絮。那年工学院教职员宿舍楼(祖家街十二号)建好后,学校为庆祝新楼竣工,根据成语“竹苞松茂”给这栋楼起了个雅名“竹苞楼”,寓意工学院家门兴盛。在全校教职员宿舍那么紧张的情况下,工学院30多位单身助教和部分讲师,每人都分到一间面积挺大的房间,让其他院系的青年教师羡慕不已。没想到后来学生们给这栋楼起了个贬义名“草包楼”,以讽刺和挖苦入住的青年教师才疏学浅、徒有其表,使得入住年轻教师颜面扫地。后来父亲告诉我们说,“草包”的绰号激发了他励精图治、奋发图强、刻苦钻研的精神。为了抓紧时间读书,平日就住在宿舍周末才回家。教学中他虚心向老教授们请教,不断改进教学方法,讲课时板书规整,条理清晰,系统性强,旁征博引,善于启发,改掉香港腔调用标准国语讲课,抑扬顿挫,很有吸引力,成为了受学生欢迎的优秀青年教师。

当年北大重视关心教职员和学生们的生活,工学院成立了生活指导委员会,使得工学院膳食厅(翊教寺二号)的饭菜品种增多,质量不断提高。学生们还成立了吃馒头与吃丝糕两个膳团,每天吃饭时自由选择,饭厅里热热闹闹的。那时我五舅正在北京市第三中学念高中,校址距离工学院不远,中午就端着饭盒到工学院膳食厅热饭,见过后来成为中国“两弹一星”元勋的朱光亚先生。朱先生与父亲1942年同年考入西南联大,他是插班生直接就读二年级,毕业后考入美国密执安大学研究生院物理系原子核物理专业,1949年秋获得博士学位,1950年2月回到北京,在北大物理系任副教授,为大学生开设普通物理、光学等课程。他每次到工学院讲课后,中午就在膳食厅吃饭,见到我父亲就打招呼聊一会儿天。

当年工学院还有几位行政秘书,相比之下,父亲未到而立之年,为人谦逊,待人真诚,朝气蓬勃,协调能力强,办事效率高,热心为教职员服务,帮助他们解决家庭生活中的困难。例如为王补宣先生的爱人安排了就业,解决了他家庭人口多生活困难的问题;关心关照庞家驹先生病重的亲人,帮助解决住院和治疗等问题,深受同仁们的称赞。父亲与我母亲郑晏结婚以后,工学院同事开玩笑说:“黄熊像他岳父郑天挺先生一样能干。既然全校师生称他岳父为‘大秘书长’,那么咱们工学院就称他为‘小秘书长’,不久这个称谓就传遍了全校。

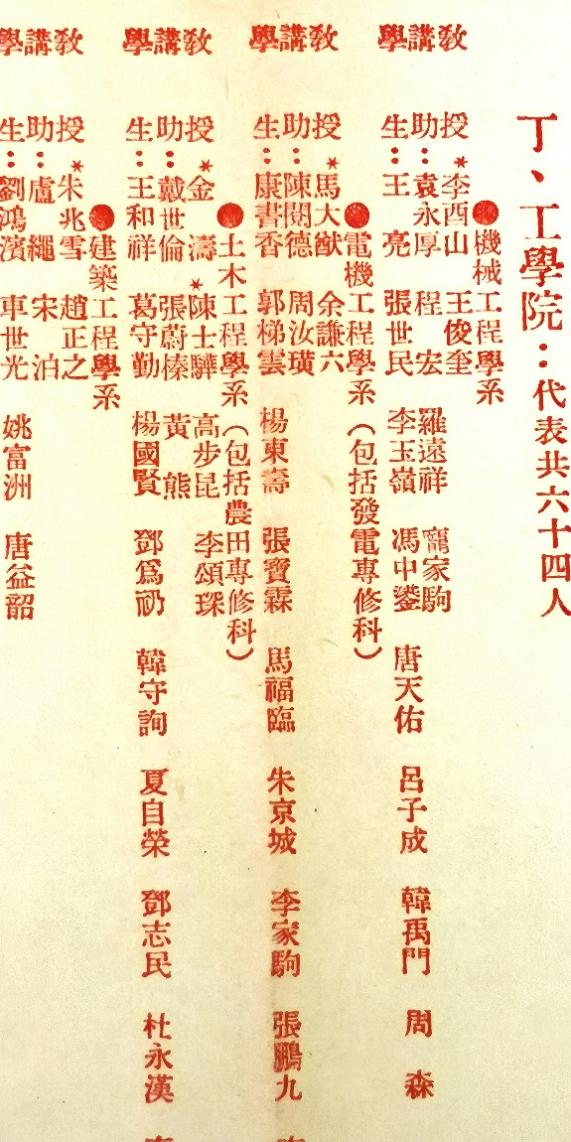

不久前,我从家里找到一份印刷红字的精美资料,上面写着“北京大學師生代表會議日程”,时间是1949年12月16日至18日,包括三天会议日程安排和参加會議的398位代表名單。其中,主席团成员共计36人,包括(以姓名筆画爲序、按原文抄录)牛廣業、王本茂、王雨若、王亮、王學珍、王寶光、古奇踪、向達、何耀坤、季羡林、胡傳揆、胡钟達、俞銘傳、馬大猷、袁良義、袁翰青、郝诒纯、格桑杨益剛(原件如此)、許德珩、陳織章、張鵬飛、黄熊、湯用彤、湯友竹、曾昭抡、程筱鹤、贾立人、杨傳纬、闻家驷、鄭天挺、鄭芝田、錢端升、譚元堃、羅常培、饒毓泰、顧瑋琳等。父亲黄熊作为优秀助教代表被推选为主席团成员,荣幸地与那些中国著名的教授和专家学者共同讨论新中国成立后的学校发展方向,探究如何培养和造就社会主义高等教育人才,教授们深思熟虑的发言让父亲受益匪浅。

这次会议的第二天是1949年12月17日,是北大五十一周年校庆纪念日,更是新中国成立后北大第一个校庆日,上午学校领导和会议全体代表举行了隆重的纪念活动,从此北京大学踏上了新中国教育发展的历程。

1949年底,新中国召开了第一次全国教育工作会议,确定了新旧社会交替时期教育方针首先是为工农兵服务,为当前的革命战争与建设服务。为了贯彻党的教育方针,满足大规模工厂生产和基本建设的需要,北大工学院举办了多期短训班或者特别班,主要是培训土木工程、机械工程和电机工程等方面的技术人才,父亲负责讲授土木工程的课程。他根据短训班学生的特点,根据自己的施工经验,有的放矢,在讲授理论知识同时,传授了许多实际操作技能,受到学生们的好评。

1952年秋,全国高校院系调整,北大工学院奉命合并到清华大学,整体从城里搬迁到城外清华园,从办公设备到实验器材打包托运,全院教职员举家搬迁到清华校园安家落户,父亲始终坚守“小秘书长”职责忙里忙外地操劳,使得入住清华园的工学院师生都非常满意。此后,父亲辞去“小秘书长”工作,专心致志从事土木土建专业的教学和科学研究,后来成为清华大学第一位土木工程建筑结构教授和清华三大力学专家之一。父亲回顾自己在北大工学院五年的工作经历,告诉我们说:北大“思想自由和兼容并包”的学术理念和学术氛围,始终指引着他的人生方向。

感谢家人五舅郑克扬、姐姐黄坤、弟弟黄圻、表弟郑泰提供的帮助!

感谢孙绪谦同学提供的参考书《北京大学史料第四卷(1946-1948年)(王学珍、郭建荣主编)》。