这是一次特别的聚会;这是一场温暖的聚会。

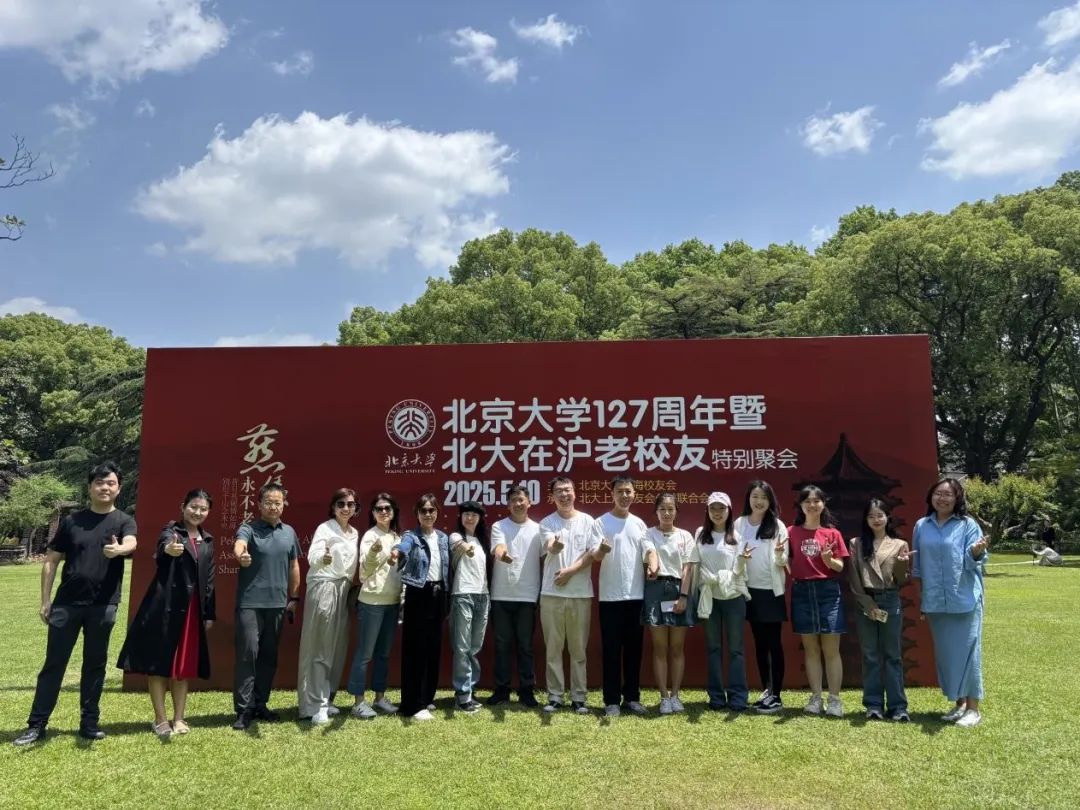

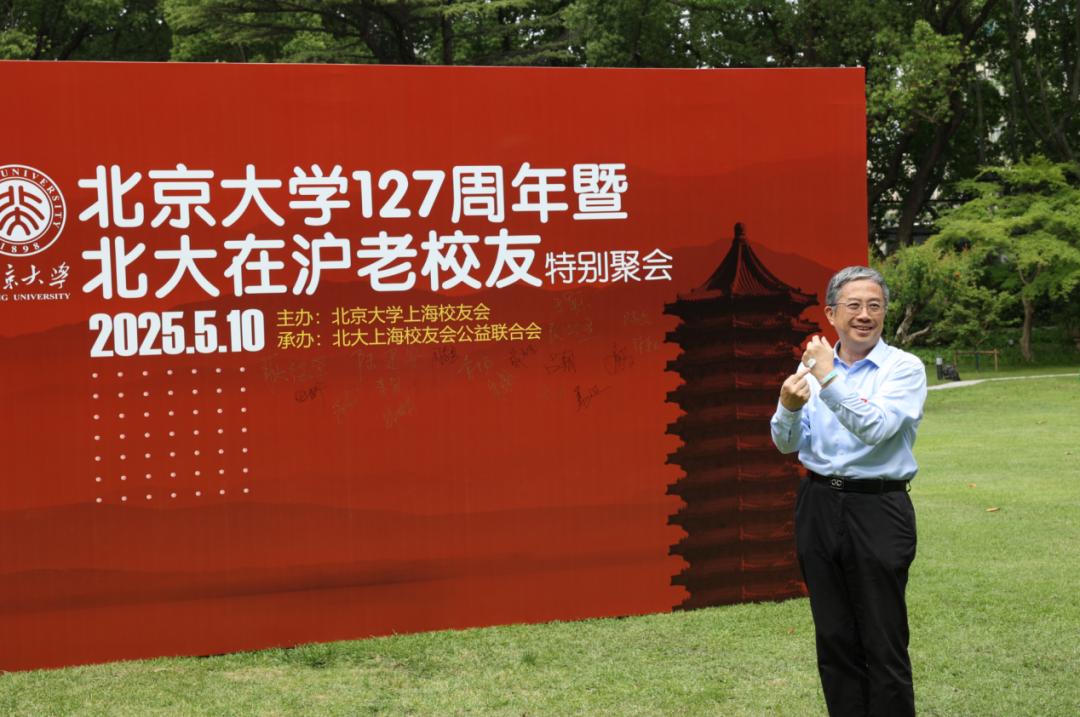

2025年5月10日,上海瑞金宾馆。一场特别的庆祝活动在此举行,近160位在沪校友齐聚一堂,共同欢庆母校北京大学建校 127 周年。

这是一场特别的聚会,因为聚会的主角是 70 余位在沪工作生活的 1979级以上老校友,其中很多是毕业于 1950 年代和 1960 年代的 “80 后”和“90后” 老北大人。

他们说,“我们能在耄耋之年,和校友们一起重温青春燃烧的北大岁月,共同为母校庆生,实乃人生一大幸事。”

而对于所有参会年轻的校友和志愿者来说,这是一次温暖的聚会,是无数次心灵激荡的瞬间。

(一)寻找老校友

2024年10月12日,当校友会决定先为这次活动建群,面临的第一个问题是:能找到多少在上海的老校友呢?我们的第一个小目标是:40位。

实际上,美好的事情一旦开始,就会超过预期。“燕缘永不老”这个老校友群最初只有几个老校友进群,在惊喜地得知这是上海校友会特别为他们建立的一个聚会群后,他们开始把自己认识的同学校友拉进群。

每天,这个群的人数都在增加;每天,他们在群里畅谈人生、艺术和燕园,这个群很快就变成了一个热烈的、高质量内容分享的校友群。

截至今天,群里已有130多位老校友。

今年3月13日早上,我们启动了校庆活动报名,报名过程中,大家的热情逐渐高涨,要求报名参加聚会的老校友居然达到72位。老校友们太渴望相聚了。不同院系的校友都强烈要求和自己的系友同桌,也有的老校友还专门提出了希望和谁同桌的请求。

(二)“我平时的活动范围仅限于小区”

考虑到参加聚会的老校友有许多都超过80高龄,为了他们的安全出行,我们决定让年轻志愿者接送他们。需要接送的老校友有24位,居住地址非常分散,怎么接送?这时候,朱韬会长一句话解决问题,所有接送费用由职业发展协会承担。大家一下轻松了:打专车接学长们,车越舒服越好!

历史系62级的一位大师兄几乎是最后几天才报名的,他需要接送,为此,他在群里写了一段话,深感歉意给大家添麻烦。看到来接他的志愿者,他说:“如果你们不来接送,我是不可能参加这次活动的。不是因为活动不好,而是行动不便,我平时的活动范围仅限于小区附近。”

路上又接上周善铸师兄和王世驹师兄,周师兄已94周岁,是我国第一批原子弹领域专家,三位老人在车上谈笑风生,专车司机却吓坏了——这三位平均年龄近90岁了!司机开得特别稳,遇到红灯早早停下,启动也格外小心,到了会场他才敢松口气,感慨道:“真不敢开快,几位老爷子可得保护好!”

还有杨群师兄,我们和他沟通时说,他一再说“天气好就来,下雨就不来”。聚会当天天气晴好,他坚持要来,并表示只需送、不用接,家人会送他到瑞金宾馆。但他下车时,我们才发现,他几乎无法自己下车,是由家人半抱半扶下来的。走过草坪,他看到许多校友,非常开心,但步伐明显不适合多走。另一位志愿者赶紧过来,两个志愿者一起搀扶着他来到茶歇区坐下。

是什么样的吸引力让杨师兄一定要来参加聚会?

是深深的北大情!

(三)“原来他/她也在!”

在经历了两天狂风暴雨后,5月10日的上海,天气终于放晴。瑞金宾馆庭院内,阳光明媚,梧桐树影摇曳,紫藤花如瀑布般倾泻而下,迎接老校友们的到来。

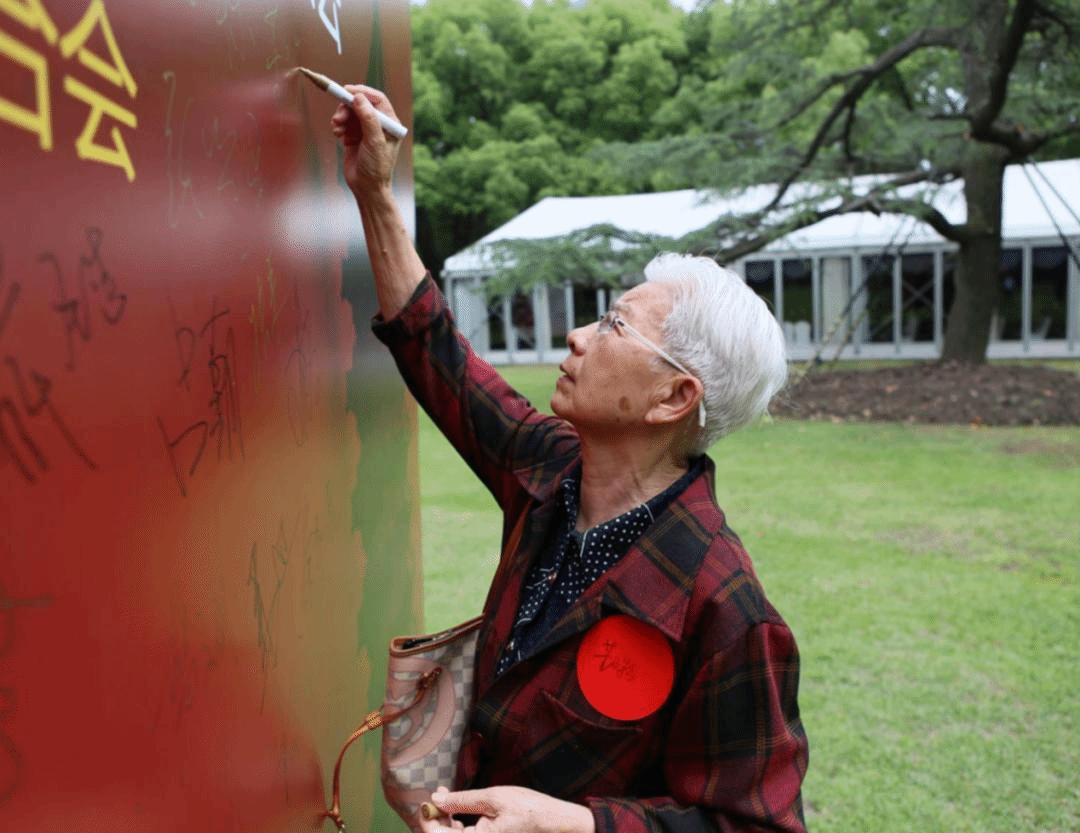

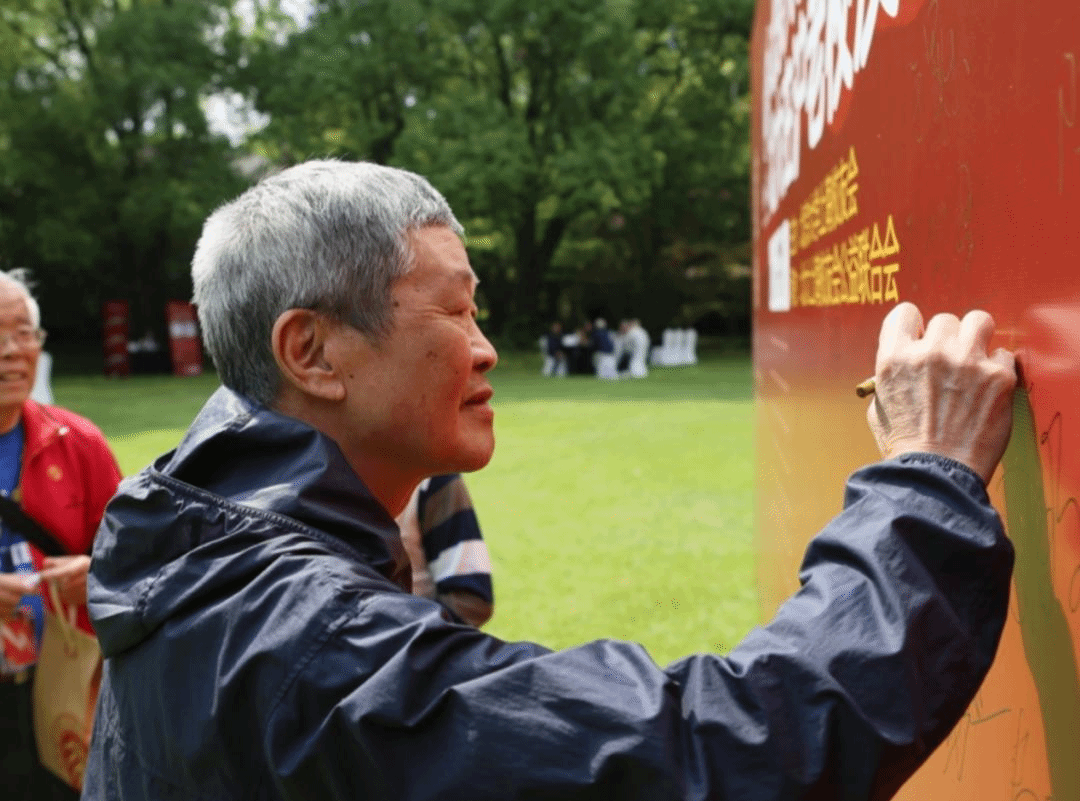

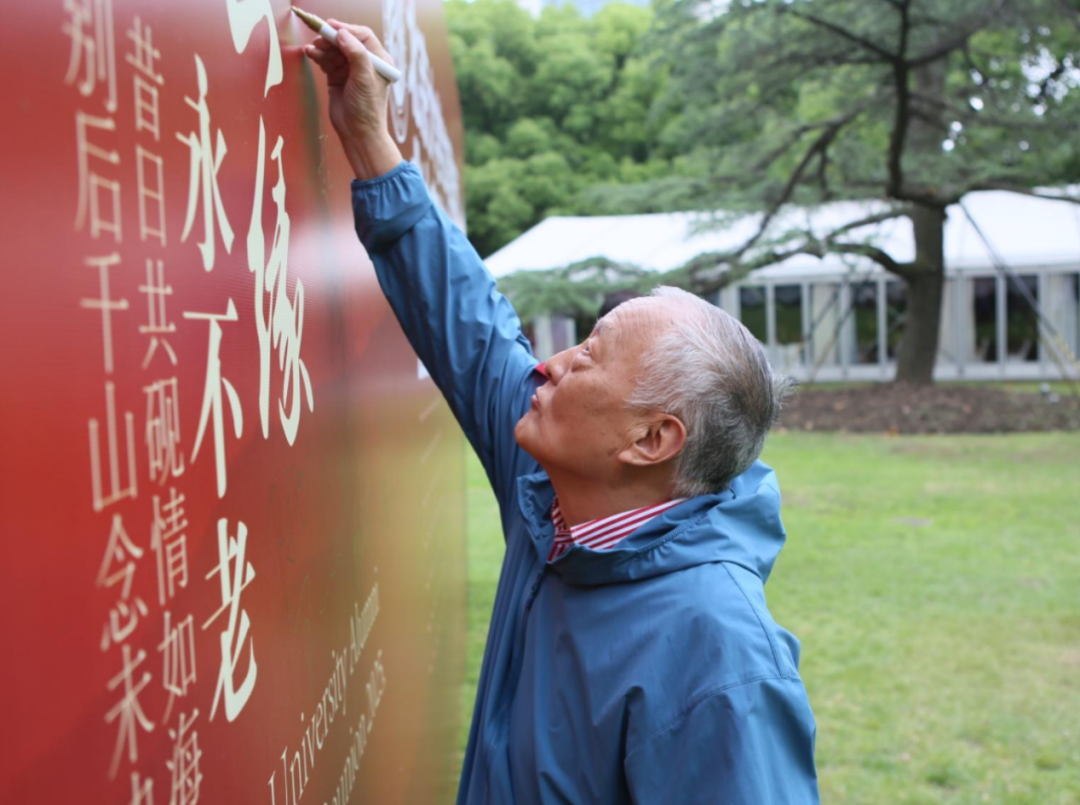

即使有人需要拄拐,有人白发与勋章相伴,也阻挡不了他们赴这场“燕缘永不老”之约的决心。走进定制的“北大西门”,在活动签到墙上,老校友们郑重地签下自己的名字。他们签到后不忘查看签到名单,不时发出惊喜的欢呼:“原来他/她也在!”

他们在签到墙上,认认真真签下自己的名字,腰板笔直地合影。当然,最重要的是,要和老同学合影。化学系的校友最多,他们把自己的老师陈凤翔老师搀扶到签到墙边,围着她拍了一张又一张的合影。陈凤翔学长在北大工作生活70年,选择回到上海养老——因为这里有她最亲的老同学的和最爱她的学生。

任兆瑞学长腰腿不好,平时要用拐杖,但为了精精神神参加校友聚会,特意没有带拐杖来参加聚会。

还有一位学长说,她同班同学只剩三分之一了,她很珍惜每一次聚会。

(四)拍一张特别纪念照

校友朱畴文院长来得比较早,刚好志愿者手上接待任务不重,纷纷跑来和这位“抗疫英雄“合影。等大家散去,他把自己的手机递给摄影志愿者,告诉她,他是从医院跑出来的,所以一定要拍张特别的照片,给自己做个纪念。

他举起手,亮出自己手上的病人腕带,满脸笑容站在签到墙前,留下了一张特别的纪念照。

(五)北大爱情

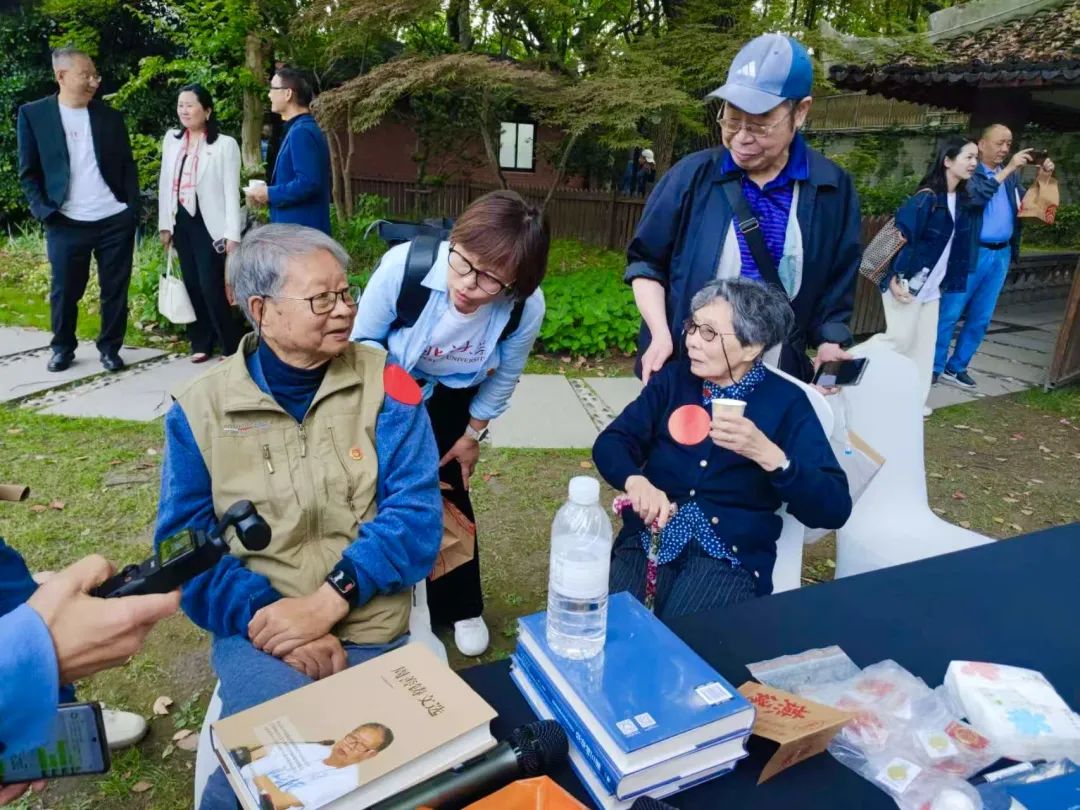

参加活动有几对北大伉俪,他们手牵手在“西门”,在签到墙合影,他们的身影格外引人注目。当年在燕园海誓山盟,如今他们仿佛再次回到北大西校门的那块大草坪。

聚餐时,他们给同座的年轻校友娓娓道来他们年轻时人生故事,毕业或去西北三线工作,也有去法国和苏联学习,然后回到上海工作,他们的生命历程,和国家的命运和发展交织在一起。他们时刻不忘,自己是北大人!

(六)“新生报到处”的特别礼物

在“新生报到处”签到时,每个老校友都非常认真地写下自己的名字、年级和系别,并佩戴上特地为他们准备的一枚精致的北京大学校徽。校徽也是由校友捐赠,校徽表面镀24K真金,采用液压造币工艺精制而成。

参加活动的校友都拿到了一份充满北大元素的伴手礼,这是一位热爱茶文化的校友专门奔赴蔡元培、蒋梦麟、马寅初和何燮侯四位老校长的家乡浙江绍兴,并在绍兴嵊州马寅初老校长的祖籍嵊州马村,请马校长家族后辈专门手工炒制而成明前绿茶。

(七)“今天他只是校友”

理事会后,一场关于“国际失序与大国关系新动向”精彩讲座开始,主持人杨文斌秘书长说,主讲嘉宾杨成教授的简历可以有好多页,但今天,他只是北大96级校友。

大家聚精会神地聆听杨成校友对当下复杂失序的国际形势的研究和分析。杨文斌秘书长说,在台下,他有一瞬间恍惚,仿佛又回到了北大,只是,那时是年轻的自己,充满热情地去听师长的讲座,而今天,是听师弟的讲座。

没有改变的,是对知识的热情,对家国天下的关怀。

(八)“祝北大127周年生日快乐”

短暂的茶歇时光里,160多位校友在志愿者的组织下,在大草坪组成了“北大”字样。无人机在上空飞翔,所有的校友们一起向着天空大声呼喊,祝福母校127周年生日快乐!

在排列“北大”队形时,行动不便的陈凤翔师姐和在55级的一位大师兄也坚持参加,志愿者看到后,连忙赶去搀扶,帮助他们赶上了无人机拍摄的“北大”大合照。当志愿者帮助陈师姐跨越门槛时,陈师姐对自己的“缓慢”深感歉意,那一刻,她和志愿者内心的敬意一起,交汇出北大师友的深情厚谊。

(九)“这是一场温暖的聚会”

重回主会场,杨文斌秘书长用一句“这是一场温暖的聚会”开启了下半场的热烈。朱韬会长致辞时,是一句最朴素的开场白:“我是在这附近长大的”。他娓娓道来北大和上海的历史,将在场的校友们都带入了历史的记忆和现实的洪流中。

(十)“120岁不是梦”

老校长许智宏院士在北大担任校长9年,和马寅初老校长是北大历史上担任校长职务时间最长的两位校长。他从北京专门飞过来参加上海校友会的校庆活动。他说,北大现在有很多80多岁的教授,90多岁才退休的教授有几百人。他自己一直上课到80周岁,现在还在做科学讲座。他分享了许多健康长寿的理念方法,希望和老校友们一起健康活到120!我们想请老校长唱一曲他喜爱的《隐形的翅膀》时,他笑眯眯地说,早上在清华讲了一上午的课,声音条件不好……

(十一)北大有了新的校友之家

校友会李文胜秘书长也来到现场,他欢迎校友们常回母校看看,去新的北大校友之家坐坐,占地1200平米的校友之家的门头题字是102岁的美学家杨辛先生,马识途校友104岁时为校友之家题写了“群贤毕至”。

北大基因里,不仅刻着追求真理,还刻着健康和长寿!

(十二)化学系里那些德高望重的先生们

54级陈凤翔师姐是化学系的女神。老同学们围着她,她两鬓斑白的学生们护着她。她淡淡妆容,说话轻柔婉转。她拿着手写的三页稿纸,扔掉拐杖,站着给大家分享了她难忘的北大生活。

她说,北京大学和未名湖是她一生最爱的地方。大学四年,每年除夕12点钟声响起,马寅初老校长就会用嵊州口音在大饭厅给大家拜年。“在大饭厅,我们见过周总理,陈毅元帅,还有许多的知名学者,周末还是大家欢乐的舞厅。当大饭厅要改建为现代化的百年大讲堂时,大家百般不舍,一位同学特意去废墟上捡了半块砖,擦拭干净,带回家作为纪念”

而北大,留给她最深刻记忆的,是化学系里那些德高望重的先生们。比如黄子卿教授、张青莲教授,他们的学术成就都载入了史册。

(十三)北大的教育绝对是一流的

周善铸校友作为全场最高龄校友,他生于1931年,今年94高龄。他腰板笔直,精神矍铄,声如洪钟。他大声感谢北大给予他的,是世界一流的教育。毕业后他投身核试验(导师是两弹一星的程开甲院士),经历强辐射事故大难不死,随后法国工作生活12年,最后选择回国继续科研工作,荣获原子弹爆炸成功的纪念奖章,目前他已把奖章捐给上海留学生博物馆,就是为了把这种奉献精神薪火相传。

他说:同学数载,情谊终生。

(十四)和校友们在一起,就是和优秀的人在一起

62级无线电系的柯明祥师兄从退休后开始运动:73岁开始跑步,78岁完成人生第一个半马。他说,北大给予我们的教诲,影响了我们的一生。巴菲特说,要和优秀的人在一起,和校友们在一起,就是和优秀的人在一起。

(十五)哪里有北大人,哪里就有阳光和温暖!

64级英语系的王洪治师兄曾是北大足球队长,退休后他六次到西藏,七次进新疆,走访各地校友,拍摄56个民族的风采。他热心公益,坚持每年捐款2万做公益。他说,他们班一名同学不幸高位截瘫,同学们迅速组织起来轮流护理他,有的同学毕业后第一个月的工资就寄给了他。2004年同学们还集资为他在老家买了一处三居室的房子,改善他的生活条件。

“哪里有北大人,哪里就有阳光和温暖!”他说。

(十六)北大人的公益底色

下午活动伊始,杨文斌秘书长就宣布上海校友会发起以支持老校友身心健康发展,推动全社会积极老龄化的公益项目正式成立,20余位校友成为了2025年度第一批发起人(捐赠人)——上海校友会支持老校友的各种公益活动将从此更加制度化体系化……

作为北大人做公益的代表人物,校友吕朝上台向老校友深度阐述了这个公益项目。杨文斌和吕朝都是88级校友,在北大读书期间就是一起做公益的小伙伴。

节目表演环节,一个白族的小女孩和男孩,著名的青年舞蹈家董继兰和她的母亲载歌载舞走上舞台,他们天然未雕琢的歌喉和一曲滇戏让校庆的舞台焕发了别样光彩。原来,这个节目也源自一个咱们北大校友发起并捐赠的“山里娃的舞蹈梦”的公益项目。

公益,从来都是北大人的人生底色!

(十七)北大的志愿者真美!

为了这次特别的校庆,近30个志愿者参加了前后长达半年多的工作。10号早上8点,志愿者就开始入场开始工作,每一环节都认真负责。大家都知道,今天会有这么多高龄老校友参加活动,自己参与的每一个环节的工作,带给他们的,不仅是安全,更是母校对学子的深情与惦记。

他们利用业余时间筹备、排练;

他来回两个小时,就为了接一个老校友;

他在现场奔跑20多趟,活动结束时,几近虚脱;

她排练了一个月,却因为腰椎手术不能上台;

他安顿好生病的孩子就来到现场,一直坚持到晚上;

她在女儿看病的诊室外,还在一个一个地核对每个环节;

每一个紧急时刻,他都会说,我来试试;

…….

当我们的表演志愿者在台上充满青春活力地表演时,台下的老校友,情不自禁地赞叹:北大的志愿者真美!

这句话,是说给我们台前幕后每个志愿者的,也是对我们所有志愿者的激励!