1945年,伤痕累累的华夏儿女慢慢从还未消散的硝烟中直起身子;80年风雨兼程,走向富强的中华民族已展现出具有国际影响力、感召力、塑造力的大国姿态。2025年9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会隆重举行。中共中央、国务院、中央军委为全国健在的抗战老战士、老同志、抗战将领或其遗属颁发“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章。今年已经97岁高龄的北京大学后勤党委总务部离退休党支部党员何健同志获此荣誉,是北大五位获此纪念章者之一。

抗战老战士何健观看阅兵时敬军礼(摄影:王思清)

何健,新四军战士,新中国成立后曾任北京大学校医院党支部书记、幼儿园园长、后勤党委副书记。从战火纷飞到和平年代,她用自己的行动书写了爱国、勇敢、奉献和不断奋斗的人生注脚。在这个特殊的日子里,让我们聆听她的故事,感受岁月变迁中那份始终不变的拳拳之心。

每一枚纪念章,都镌刻着历史记忆。它代表不曾忘却那段动荡不安的岁月里的奋斗赤诚,饱含了对每一位为民族独立、世界反法西斯战争胜利挺身而出的战士的崇高敬意。

何健荣获中国人民抗日战争胜利80周年纪念章

革命年代:家国有难,吾愿往矣

“一心革命,死也不怕,离不开部队。”十几岁奔赴部队,何健穿着一身灰军装,背着小背包,孑然前行;暮年回望,想起那段惊心动魄的岁月,何健仍然无悔当初的选择。

何健出生于1929年。自从她有记忆开始,人们就生活在战火弥漫的不安和恐惧中。头顶是日寇战机的轰鸣声,夺命的炸弹随时会落下,脚下的家园可能会在须臾间变为废墟;凡是遭过日军扫荡的城市、村庄,均是一片血洗过的焦土,日军带来的,是抢劫、强暴和屠戮,是亿万百姓无尽的灾难和耻辱。成长在这样的环境里,何健亲眼见证了身边无数鲜活生命的凋零。尚未及笄的年纪,她对那些复杂的国情或许尚且懵懂,但却早已经明白“国破家亡”后,沦落为“亡国奴”的滋味。

每个国人的日常生活难以安稳,何健在极度痛心悲愤的同时,心中却有隐隐的力量,像火苗一样燃烧起来。14岁那年,何健第一次亲眼见到了新四军。他们每个人的神情都是那样坚毅,一举一动背后尽显钢铁一般严明的纪律,斑驳的军装昭示着他们身经百战的过往。即使用的是老式落后的装备,他们也能凭借坚定的信念和对日寇的深仇大恨英勇战斗和牺牲,赶走前来扫荡的日军,以身体铸成防线守护着村庄和百姓。新四军的勇敢和刚毅,给年轻的何健留下了极其深刻的印象,她头一次发现,“原来中国军队能真的打跑日本人”。

就这样,何健把亲人们“小姑娘不要出头露面”的叮嘱抛在了脑后,怀着满心的热情和希望,风风火火地带着村子里的老人和妇女儿童给部队做军鞋、管粮食、搞宣传,很快,她便成为了“妇抗会”的少女主任。对她而言,军队是人民的军队,支援新四军,就是保护老百姓。

在帮助部队抗日的时间里,何健渐渐萌生了加入新四军的想法。她的心志愈发坚定起来:她要加入部队,要走上前线,真正成为一名英勇抗敌的战士!17岁那年,何健离家前往军分区,正式加入新四军。她和其他四个新兵一起,每个人包里都有一封介绍信和一枚手榴弹。她克服本能的恐惧,把手榴弹小心包裹起来,但一心想到部队的热情使她从未犹豫和停下脚步。她说:“不想家,就是高兴,想到部队去!”

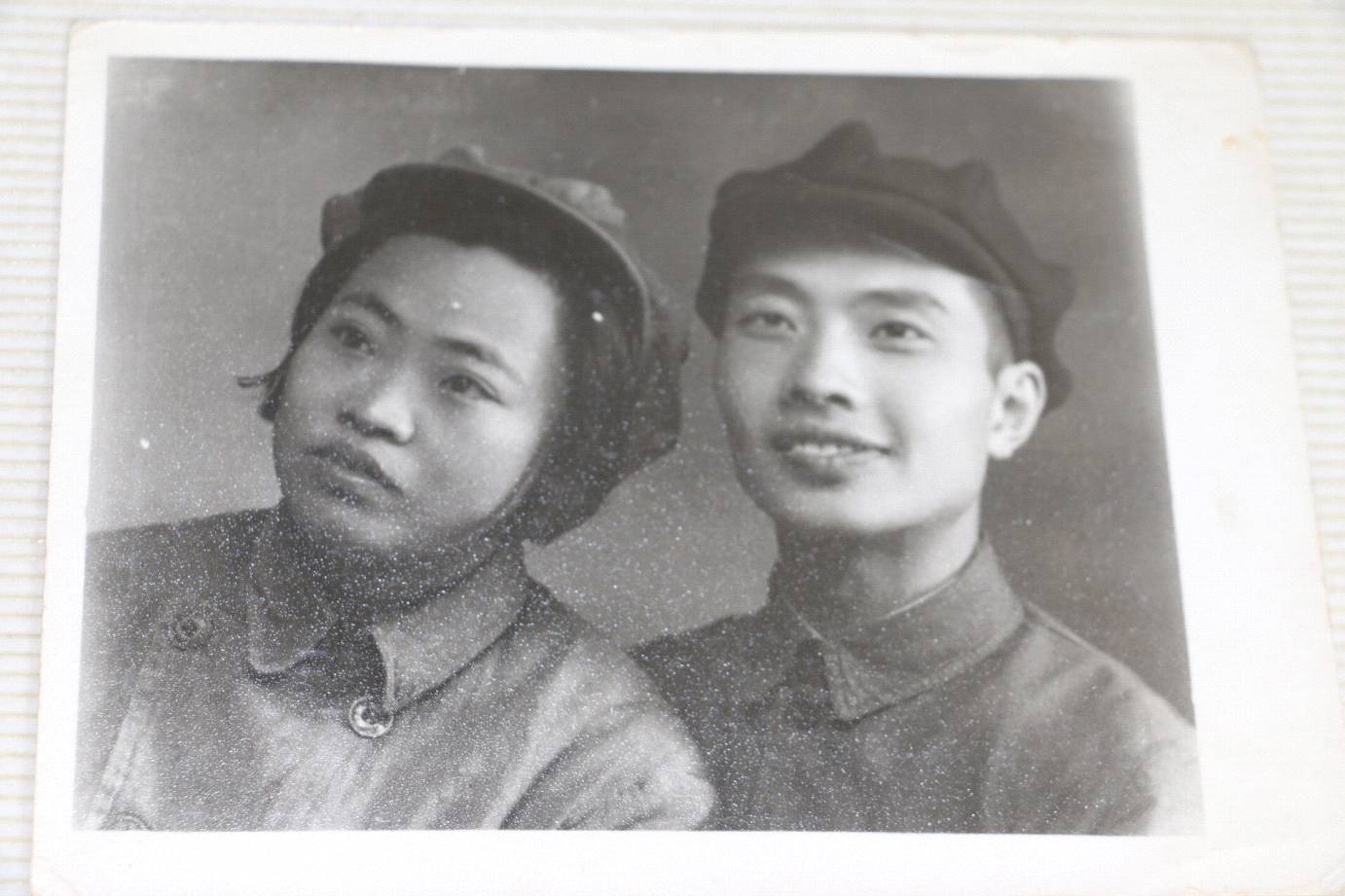

1946年在军区医务学校学习时的何健(左)

后来,何健被介绍去了师属的医务培训学校。白天,她随着部队摸爬滚打地行军赶路;晚上,到了一个地方安顿下来,她就把背包放在地上充当板凳,看着土墙充当的“黑板”,认真学习医疗救护知识。部队生活条件艰苦,但何健从未抱怨过。碰上生理期带来的困难情况,她也尽力克服,坚决不掉队。那时即使环境恶劣,即使腹痛难忍,何健也从未见过有女同志抱怨,“女同志虽然只是少数,但从来不比男同志差”。

1949年在泰州行政区公立医院工作时的何健(左三)

医护培训结束后,何健就真正去了前线,成为部队医护的一员。70多年前,战地前线很难有先进的医疗技术和器械。传统的锯子用以截肢,大酒坛子用来消毒,没有麻药的手术,每一份疼痛都需要伤员自己忍下。有的士兵咬着牙一声不吭地熬过手术和恢复期,有的士兵因为疼痛难耐而失控挥拳蹬腿。抱着、拖着浑身是血失控的伤员,何健常常泪流满面地安慰他们。痛的是伤员的身体,疼的也是何健等前线医护人员的心。

80年过去,那份国难民危的切肤之痛依然留在每一个中国人心中。谈起这段经历,何健的情绪时时激动难平。参加革命、进入部队工作的这几年里,她留下了太多深刻的回忆和情感,它们在几十年的岁月长河里熠熠闪光。从懵懂稚嫩的女孩成长为坚强勇敢的战士,那些走过的路、吃过的苦、见过的血与泪,造就了何健眼底的那份从容和无畏,铸就了她果敢、坚毅、顽强的精神底色。

建设年代:医疗卫士,献身幼教

在幼儿园工作了30多年,一位职工心疼地问她:“老太太,你太辛苦了,完全可以歇歇了,一不图名,二不图利,你到底图什么呢?”

何健回答:“有时候我也觉得很累,带着病,又没有假期,但我怎么丢得开托儿所呢?一看到这些活泼可爱的“小不点”,就感到自己也年轻了,培养这些祖国的花朵和希望,再苦我也高兴。”

从部队到地方再到校医院,从革命战士变成了建设者,虽在和平年代,但奋进仍需信仰和力量。简朴的话语下,藏着的是何健最真切的初心。

新中国成立,局势渐渐稳定,何健夫妇调来北京。进入北大校医院工作,何健很快适应了自己身份和任务的转变,在新的岗位上继续坚守,发光发热。1956年,一场流感迅速在全国蔓延,传染性强,一时间人心惶惶。校园人群聚集,校医院也因此成为了抗击流感的前线。何健作为当时校医院的党支部书记和护士长,深感自己肩上的责任和重担,便带头站了出来。校医院放不下那么多病人,就把“一体”“二体”改成集中治疗隔离区。那时的隔离装备尚不完善,直面病毒,何健和全院医务工作者们却无一人退缩,齐心协力夙夜投入病人的隔离和护理中,顾不上吃饭睡觉,也无暇回家照看家人。最终,流感未在全校蔓延,学校平稳地度过了这道难关。

1958年调到北京大学幼儿园工作时的何健(左一)

1958年,北大教职工学龄前幼儿需要入园的孩子大批增加,亟需扩大幼儿园规模。何健正是在此时临危受命,被安排到幼儿园工作。她迅速组织扩建幼儿园,并果断、有远见地调整了以往幼儿园对入园年龄的规定——接收了大批三岁以下的小孩子。她的这一行动,解决了大量青年教师家庭的难题。

接收了孩子们,几百个小孩的健康、安全问题又成为了让她操心的事情:即使是困难时期,何健也没有忽视小孩的营养健康,她和所有职工一起亲自开挖菜窖,并带领职工深入河北省果农家中购买苹果,去各地采购猪肉和鸡蛋,克服重重困难为孩子们提供营养全面的食物;麻疹水痘流行时期,她直接实行了全园封锁,对外暂时封闭,在园内则和老师们、孩子们在一起,24小时细心周到地照顾好了每一个小孩;担心孩子们和职工的安危,她便亲自带着大家捡砖头,一点点把低矮和有破洞的围墙砌高。

在幼儿园的岗位上,何健一站就是30余年。离休后,她又应组织和老领导的请求托付,开办“红旗托儿所”,专门照看青年教职工三岁以下的孩子。当时的园址条件简陋,没有暖气和煤气,只有几间平房。她想,既然接下了这个任务,那么不管多困难也要办下去、办好。何健一心为学校分忧的热心肠,让她在这里一干又是五六年。她带着十几位保育员和幼儿园退休的骨干老师白手起家,买来粮食、肉、蛋、奶、煤及日用品,再用床板铺通铺,重修灶房和厕所,冬天也坚持早起亲自去托儿所生火为孩子们做早餐。起初,经费很不宽裕,给职工们发工资和奖金成了难题,她便带着几位同事,四、五点起来和面、蒸包子再拿去售卖,用来补贴托儿所支出。

多年秉持共产党员“吃苦在前,享受在后”的信念和自觉,何健抢着干脏活累活,主动加班,数十年的辛苦给她的身体造成了不可逆的损伤。从早到晚,一天14个小时的高强度工作,离休后的何健坚持了好几年,即使忽略了对自己家人的照顾,她也在所不惜。日后回忆起这段日子,她的言语平淡,但半点没有对自己日夜操劳的强调或怨言。

幼儿园和托儿所承载了无数孩子温暖的童年,离开这里的孩子,有的成为了各行各业的精英人才,还有的成为了院士、学科领军人物和下一代教育者。何健无微不至的关怀和母爱,托举起了无数祖国的花朵和希望。但是何健想得很简单,只是愿做好这些“小不点儿”的“何奶奶”,只是要干好党组织交给自己的任务。

一脉相承:为党为国,精神赓续

“我无怨无悔,这是党的需要、革命的需要,组织叫我干啥我就干啥。”在她身上,我们永远能看到一份党员的责任、军人的自觉,还有永不褪色的善良热情的人性。在她心里,“大家”总是先于“小家”。

何健的丈夫范明也是参与革命战争的老党员。何健14岁入党、17岁参军,是前线的医务员;她的丈夫范明16岁参军,是根据地的司法审判员。两人在各自的领域上深耕,后在命运齿轮的转动下相交、相恋并相伴,共同为国家的前途命运奋斗着。何健说,自己和范明有一样坚定的政治信仰,两个人都是党员,一样爱党爱国、无私奉献,这是他们后来几十年共同生活“最重要的基础”。

何健、范明夫妇合影

家风贵在传承,千千万万家庭的好家风又支撑起全社会的好风气。这对革命老战士的精神潜移默化地影响了家人。从小浸润着红色精神长大,何健、范明的子孙们像父母一样赤忱地热爱这个国家:他们的三个儿女都是共产党员,在岗位兢兢业业奉献、发光发热,成为业务骨干。他们的孙子、孙媳也都是共产党员。

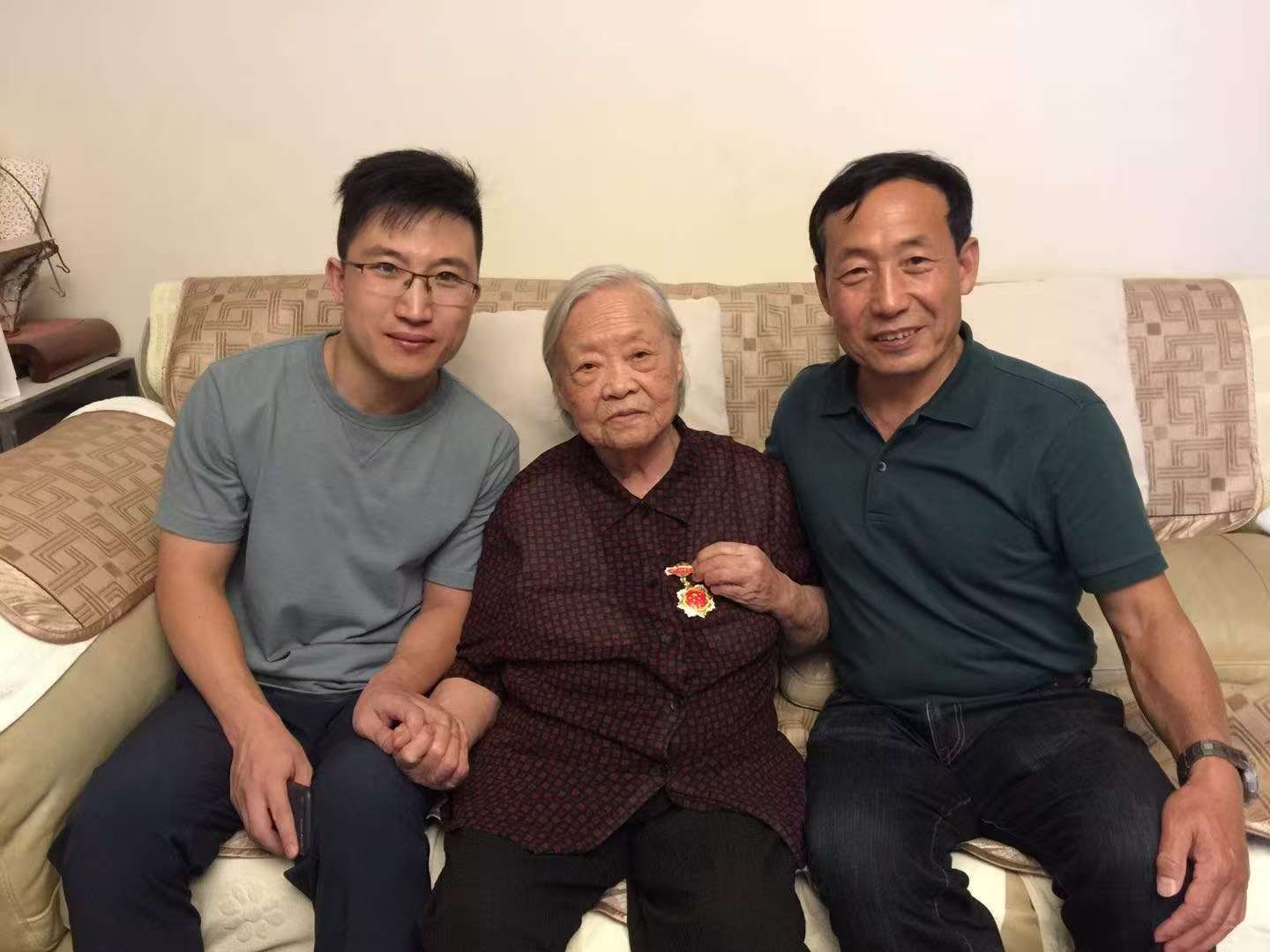

2021年,总务部在职和离退休党支部看望慰问何健

建党百年之际,受学校党委之托,一行人前往何健家中探望,并为何健颁发“光荣在党50年”纪念章。一推开门,便能看到屋内家中收拾得整洁有序。暖融融的阳光下,何健白发苍苍,时间在她身上烙下了太深刻的印记,却没有改变目光里定格下的那份从容和坚韧。

特别的是,她家两代人、三位同志均荣获“光荣在党50年”荣誉,这个小家为家国事业集体贡献了力量。代代传承的红色家风在这一家人中流淌、绵延,牵引着每一个人的信念与理想,他们将对党忠诚的誓言化作家庭中最崇高的共识,又化为在岗位上对国家建设事业的坚守奉献。

2025年9月2日,后勤党委、总务部在职和离退休支部看望慰问何健

“10年前的今天,我有幸陪同老父亲在天安门观礼台观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会,今天陪同老母亲在电视上观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,感慨万千。看到老母亲激动得热泪盈眶,我能体会到,只有亲身经历了80多年前那场旷日持久、惨烈悲壮、艰苦卓绝的反抗日本帝国主义侵略的正义战争的参与者才能体会到这种特殊情感。母亲在我们小时候就经常教育我们,做人做事就要做强者,要有本事,要能自强自立;联想到今天,我们国家和民族屹立于世界民族之林,作为一名中国人,我们要把这种抗战精神发扬光大,一代一代传承下去。这就是我们全国人民隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要意义!”何健之子范竟说。

2025年9月3日,家人陪同何健一同观看阅兵典礼(摄影:王思清)

“一生听党话,一生跟党走”,一句赤诚的口号,就是何健人生的最真实写照。硝烟战场上,她年少立志,投身革命;和平年代里,她服务患者,献身幼教。不论何时何处,她总是充满对党和国家的忠诚和热情,不计较个人名利得失,无怨无悔地奉献自我,为教育和后勤事业呕心沥血。何健做了一辈子好事,用几十年光阴践行了那句“为共产主义奋斗终身”的誓言,为后辈们树立了一个鲜活的榜样先锋。

从一枚中国人民抗日战争胜利80周年的纪念章,走近她的故事,走近一代革命前辈的精神力量。被他们的思想和精神感染着,如同沐浴在阳光之下,我们从这光亮下走去,走到明天去。

何健同志简介:

何健,女,江苏如皋县人,1929年1月出生,北京大学总务部离休干部,1943年1月参加革命工作,1943年1月—1946年9月任江苏省如皋根据地乡妇女主任,1943年3月加入中国共产党。解放战争时期,在新四军苏中一分区历任医务员、医务班长等。新中国成立初期历任中央卫生部生物制品研究所门诊室护士、对外贸易部医务室司药。1954年调至北京大学,历任北京大学医院护士长、党支部书记,北京大学幼儿园主任、党支部书记,后勤党委副书记。1990年1月离休。