11月17日,北医83级校友,旅匈作家、翻译家余泽民受邀回母校,以“文学与医学的跨界对话”为题开展专题讲座,分享从医学到文学的跨界成长故事。医学部副主任、北医校友会副会长肖渊,医学人文学院党委副书记于新亮,医学部学生工作部副部长张静,医学部校友办暨基金办主任、北医校友会秘书长孙莉莉,医学人文学院应用语言学系主任乔玉玲和师生代表们共同参与活动。讲座由医学人文学院2021级本科生陈侃主持。

肖渊对余泽民回到母校与师生座谈交流表示热烈欢迎,对余泽民在中匈文化交流、两国文学互译、人文交流等方面作出的贡献表示深深的敬意和感谢。肖渊表示,余泽民校友是北医母校的骄傲,是跨界的榜样示范。

肖渊转达了余泽民在母校就读期间的辅导员李鹰老师对余泽民的问候和鼓励。在致辞中肖渊引用鲁迅先生的一句话:“医术医身,文学医心,各治一方,各有悲悯”。他强调,医学是充满人文关怀的学科,与文学有着难舍难分的缘分,它们相融贯通,彼此丰富内涵,互添光彩。肖渊表示,虽然与泽民师兄的近距离接触很有限,但也深深地被他不断追求理想和自由的精神打动——“唯有热爱,一切变得皆有可能”!

“永怀对生命的敬畏,常抱对病痛的悲悯,将患者的疾苦感同身受,视解除病痛为己任”,肖渊引用乔杰校长在2025年毕业典礼上的致辞和大家共勉,号召大家一起为北大医学的发展,为人类健康事业之进步,作出更多的贡献!

医学部副主任肖渊致辞

余泽民以“从诺奖到诺奖”为开篇,分享了被业界认识与关注的一路历程。从2002年的凯尔泰斯·伊姆莱到2025年的克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛,两次与诺奖作家的“牵手”,看似偶然,实则是阅读与坚持铺就的必然。他回忆道,北医求学期间培养的勤奋与胆量,让他在机遇来临时敢于主动请缨。当年得知凯尔泰斯作品需要中文译者时,他凭借语言特长和文学积累果断争取,以一年半翻译四部作品的辛勤与专业,逐渐在译界站稳脚跟。译介拉斯洛的作品则始于更早的文学共鸣——在匈牙利生活期间,他与热爱中国文化的拉斯洛结为挚友,陪其重走李白漫游之路的经历,让他深度理解作家的精神世界,这份积淀使其在拉斯洛获诺奖前便完成多部代表作的译介,成为传递诺贝尔文学奖作家思想的中国使者。

余泽民作分享

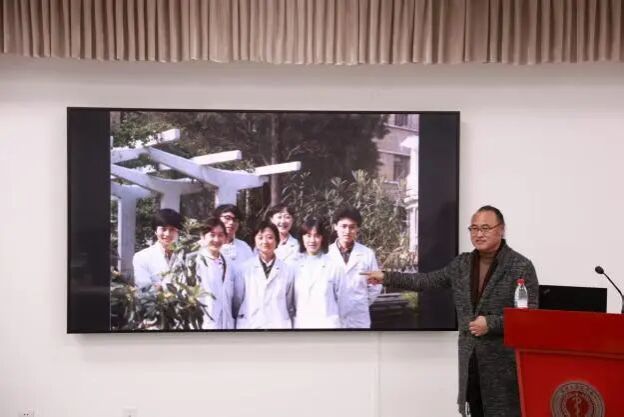

余泽民坦言,阅读中的一次次不期而遇,塑造了他的人生轨迹。大学时,他利用课余时间广泛阅读,《拜伦传》中“不断打破自己”的精神成为他日后跨界抉择的核心动力;接触精神分析书籍后,他主动选择前往精神卫生研究所实习,在观察复杂人性过程中萌生对心理学的浓厚兴趣,为后续考取中国音乐学院艺术心理学硕士埋下伏笔;《译林杂志》上的欧洲艺术作品让他对异域文化心生向往,最终踏上前往匈牙利的旅程。在匈牙利遭遇人生低谷时,他凭借真诚获得亚诺什的帮助,得以结识文学界名家;医学背景让他在创作《纸鱼缸》时,能精准描写鹿的解剖细节,使文字更具说服力;音乐专业积累则助力他完美诠释《反抗的忧郁》中关于音乐的理论冥想。讲座中,他展示了与拉斯洛的合影、北医求学时的老照片等珍贵资料,将“热烈而厚重”的人生故事娓娓道来。“医学和文学都是人学”这一感悟引发在场师生强烈共鸣。

余泽民分享北医求学珍贵图片

互动环节中,针对“写实与叙事性的平衡”等提问,余泽民结合翻译与创作实例细致解答,现场氛围热烈。

分享结束后,肖渊代表母校送上纪念品。余泽民为师生签名赠送他撰写的《北医暖记忆》,书中满载着他对母校的眷恋与人生感悟。在场师生与校友合影留念,定格这场跨越时空的“文学与医学之约”。

合影留念

余泽民用医学与文学相融的人生实践,让在场医学生深刻体会到,精湛的医术离不开人文情怀的滋养,而医学基础知识也能为文学探索注入更深厚的动力,知识的边界从来不是壁垒,而是可以相互滋养的土壤。本次讲座在北医师生心中播下的人文种子,必将在未来的学习与实践中生根发芽,让医学在人文的浸润中愈发熠熠生辉。