千年驿道,连接古今。

福建多山多水,山岭耸峙,河流纵向深层切割,形成独具特色的网格状水系。福建驿道形成较晚,路况异常险峻、崎岖,但道路对于古代福建的区域繁荣,始终起着至关重要的作用;古道的发展与完善,成为福建地方社会成长与区域成熟的重要标志。

11月27日,福建博物院副院长兼福建闽越王城博物馆馆长楼建龙,从福建古代驿道的区系与类型入手,结合自己多年来的田野考察经验,和校友们分享了他对福建古驿道的深入思考与独到见解。

楼建龙,1992年毕业于北京大学考古学系,福建博物院副院长兼福建闽越王城博物馆馆长、文博研究馆员,中国考古学会理事、建筑考古专业委员会副主任委员,国家文物局文物保护工程专家组成员。主持、参与完成国家文物局多项课题,著作《福建北部古村落调查》获“福建省第四届文博考古优秀成果”二等奖,《将乐良地古村》获“2019年度福建文物考古博物馆学会学术成果二等奖”。

楼建龙首先依通往目的地的不同,将福建古道区分为五类:其一,是通京或通省驿道,或称主驿道、省道;其二,是县际通道,可称之为次驿道、大道。以上两类道路因为沿线设有驿站、公馆与铺递,可统称为“官道”。其三,是县道,有的设有塘汛;其四为乡道;其五为村道。

山行而水处。楼建龙以自己多年从事福建地区古道调查的经验,分析福建的古道在各个历史时期反映出来的特征与面貌并不相同。因应着道路开凿的目的以及使用主体的嬗变,大概经历了军旅征伐、移民往来、官巡驿驻、仕商通达、商旅物流等各个阶段的功能演变。

始于唐代的福建驿道的大规模系统修建,其目的是为了宣传政令、收集边情,并以迎送官员、运输货物。驿道是纳入官方管理的大路,沿途设有用来休息、补充给养的驿站等。

宋代的福建交通仍然极为艰难。以福州为总枢纽,分为南、北、西三路,全省共有四十六驿。因为路远行艰,沿途驿站亦少,有的远至120里才设一驿。

当时的道路使用,已经从军旅为主,转而成为商贸货物的主流。由官绅士民戮力同心、矢志改善交通的努力屡见不鲜。由明迄清,福建才实现了内外交往的有效通达。

随后,楼建龙又为在场的听众展示了福建与浙江、江西、广东三省交界的的关隘寨堡及其特点。

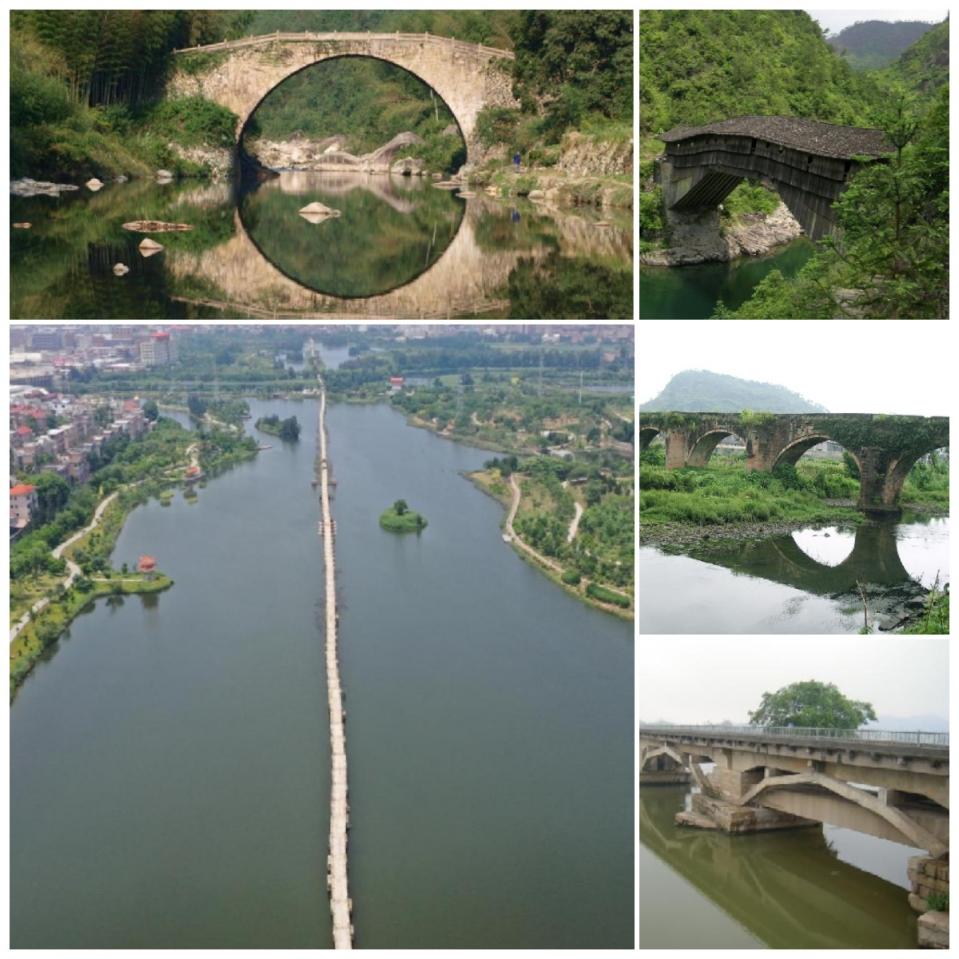

他以大量实地考察的关隘寨堡的图片为例,大至分水关整体,小至路亭、石桥的构件细节,生动描述各路关隘寨堡的共同点与各自特色。

楼建龙精彩的演讲,配合大量的照片,给现场的听众带来了听觉与视觉上的双重享受,互动环节听众们的反响也十分热烈。

北京大学福建校友会会长卢美松、副会长童建炫代表校友会向楼建龙赠送了博雅讲堂纪念品。

(撰稿:周惟佳 现场摄影:李家伟)